棟包の取替を計画して3年近くが過ぎた。できれば3月に実施したいが天気次第だ。

https://isabon.blogspot.com/2020/10/blog-post_8.html

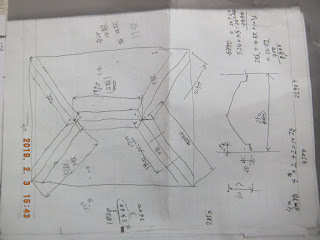

実施を考えると、常に心配なのは、屋根の稜線の傾斜が急な方法への対応だ。貫板・棟板を置いても滑るかもしれない。これは遣ってみないと判らないのだ。しかし、滑ってしまう可能性を前提として計画すべきだろう。それをあれこれ考え続けて下記となったので記録しておく。

貫板を滑らないようにするには、下地の一部に糊状のものを、例えば、シ-ラントを塗る方法がある。しかし、貫板の位置決めには、その上に棟包を置き、棟包の外枠いっぱいに貫板が配置されて、しかも、前後の棟包/貫板と連続的になっていることを確認の必要がある。

そこで考えられる方法は、屋根の角から稜線に沿って、貫板・棟包を配置して、しかも、2枚の貫板が棟包の両端に収まるように配置して、順次、稜線の上の方へと配置してゆけば、勾配の激しい側の貫板も、勾配が緩い側の貫板は当然、棟包そのものが、屋根の急こう配側に滑り落ちることはないだろう。

その際に、棟包の重ね寸法もケガクことで、作業が円滑になり、稜線の最上部で、3方からの貫板を突き合わせて、切込み寸法(3方からの板がぴっちりと合わさるように)をけがき入れて、のこぎりで切ればよい。稜線下端の位置決めは、上から決めてきた末端をそのまま終端とすれば良いのだ。末端での水切りは、はさみで曲げるか、別の短い水切り板を作りこえを下端に潜り込ませて釘打ちするかで良いだろう。

以上の方法となると、屋根の棟抑え・棟包全体の、半分づつを工事する必要がある。

今年は雨が多く、また延期の可能性がある。

2024年2月22日木曜日

棟包実施計画の追加

2023年11月6日月曜日

今年もいよいよ最終章 タマネギの植付完了と大掃除、枚方の棟包取り換え、それに血圧

タマネギは、11月末に植付けるのが良い。早く植えると春に塔立ちしてしまうのだ。ところが苗の販売は、最近になり11月初旬には始まり、11月中頃には終わる。

昨年は、11月中頃に買ったが、苗が立派過ぎて葉部分を10cm程度切断して塔立ちを防ぐ工夫をして、実際に塔立ちは僅かに抑えることができた。しかし、5月に雨が多くベト病になって収穫は激減した。その失敗に懲りて、先ずは苗は細いのを購入した。かなり弱弱しいので、早速植え付けた。それに、春の雨よりも先に収穫できる早生苗を100本として、収穫が6月初に出来る中生苗100本については、昨年は中生苗のみ200本で雨を防ぐ目的でマルチカバーをつけたままとしたが、それでもベト病は防ぐことが出来なかったので、今回は、雨除けのカバーを設ける予定だ。ならば、雨の心配はなくなるので、春先の追肥が容易なように、更には、病気の予防で石灰や草木灰も撒きやすくなるように、マルチは春先に外すことにする。それに、マルチを外すと苗の育ちを抑えて塔立ちを抑える効果もあるのだ。

なお、早生タマネギは長期保管ができないので、収穫当初に食べる必要がある。

枚方の棟抑えの取替(2020年10月記)を延ばし延ばしにしてきたが、いよいよ実施する予定で、同記の動画を見直している。どうやら板金用つかみばしを購入する方が良いのでamazon経由2000円で購入した。口コミ点は余り良くないが、素人仕事でパシッとしてなくても良いと価格で選んだ。到着した品物は予想以上に良かった。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00L417QXS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

大阪には12月初めに行くので、自宅の大掃除を開始した。気候も良くて仕事が楽だ。高圧洗浄機の高圧配管と本体の継ぎ手がうまくゆかず水漏れが激しいが、時間の余裕があるので、だましだまし作業を進める。

やはり、寝起きの血圧が150~160と高いので、駅前のひらお循環器内科の診察を受けた。先ずは検査で、採血、胸部レントゲン、心電図の検査で1,200円も掛かった。結果は1週間後の本日説明とのことで、本医院の予約システムの朝6時に電話して当日予約を取った。

検査結果では、尿素窒素値が若干高い20.5、クレアチン値が上限ぎりぎり1.13、LDLコレストトール値が160と高い、グルコース値が高い128。

塩分控えよ、との助言とコレストロール薬の施薬、それに、寝起き高血圧の原因調べるために、睡眠状態測定器SIMONを渡された。睡眠時に装着して、睡眠状態を調べる装置だ。早速測定して翌日提出したが、結果は一週間先とのこと。

2019年10月6日日曜日

大阪拠点の棟包取替(4) いよいよ実行

難しく考えることは無い。

難しいのは、寄棟の所だけだろう。これが絶対的に参考になる。

https://www.youtube.com/watch?v=cyHwXMSf1-8

先ず、3方から貫板を寄せて、ぴったりとなるように貫板を加工する。

そうして勾配側の片方から順番に、包板の下辺が貫板の突き当たるように切断する。

但し、包板の上側が、3方向からの頂点を越えるようにして、越えた部分が頂点を覆うように加工する。最後に、稜線側の包板を加工する。その場合、包板上側は十分な長さを取らねばならない。

2010年の春に、数日天気が続く時に工事をする。

2019年2月3日日曜日

棟抑え、貫板とりかえの詳細検討。(その3)

http://isabon.blogspot.com/2018/12/blog-post_35.html (2)